长城策略 口述史访谈,记录海派非遗传承人的“守艺”人生

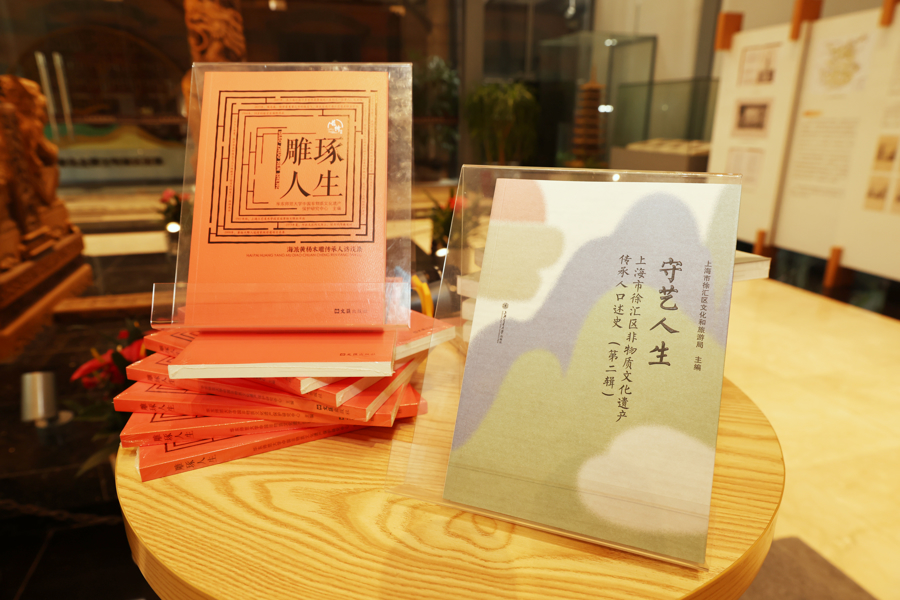

一位八旬老人用一生坚守的“秘辛”,如何映照出一座城市的记忆?一块黄杨木的雕琢刀痕里,又凝结着多少师徒相授的温情与哲思?9月25日下午,“岁刻成纹,匠心有声”新书发布会在土山湾博物馆举行,两本有关海派非遗的书《守艺人生——上海市徐汇区非物质文化遗产传承人口述史(第二辑)》与《雕琢人生——海派黄杨木雕传承人访谈录》正式与读者见面。

两本新书首发

两本新书首发

从2020年起,“徐汇区非遗传承人抢救性记录”项目正式启动,对徐汇区高龄的非遗代表性传承人进行口述史访谈,截至2023年底,已完成三批共计27人的采录工作,并分两次结集出版了《守艺人生》《守艺人生(第二辑)》系列读本。目前,第四批传承人的采录工作正在有序开展。

此次在新书发布会上亮相的《守艺人生(第二辑)》,记录了十名非遗传承人的故事,包括形意拳传承人褚玉诚,古书画装裱修复技艺传承人戴家华、沈维祝,海派盆景技艺传承人胡运骅、汪彝鼎,书画摹搨技艺传承人沈亚洲、海派剪纸传承人孙继海、太极拳传承人田秉渊、上海说唱传承人徐世利以及江南丝竹传承人周峰。翻开这本书,既有古书画装裱修复传承人告诉读者如何“捣糨糊”;也有海派盆景传承人讲述如何在浩繁文献中找到推进世界盆景史的中华图卷……书中更有大量首次公开的影像与工作手记。

来到现场的海派剪纸传承人孙继海说:“我们共同努力,继承、弘扬、创新海派优秀文化,让剪纸这个最具群众性的非遗保护项目回归生活,回归民间,在当代生活中获得更大生存空间。”

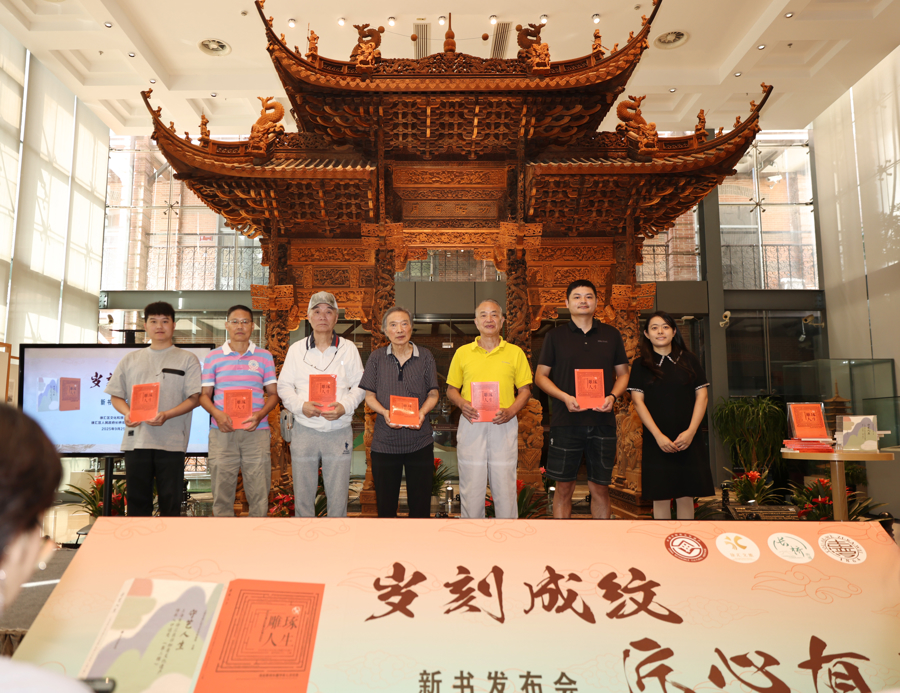

“岁刻成纹,匠心有声”新书发布会现场

“岁刻成纹,匠心有声”新书发布会现场

新书《雕琢人生》则是国家级非遗项目“黄杨木雕”传承人访谈实录。黄杨木因其色质细腻、有象牙感而著称,被誉为“木中象牙”。黄杨木雕,即是一种用黄杨木作为原料进行雕刻的艺术品。我国黄杨木雕起源于唐宋时期,当时被印刷业用于制作文字插图木印版,后来又被广泛运用于制作各种造型丰富、形式多样的观赏性艺术品。海派黄杨木雕在继承传统的基础上开拓创新,兼收并蓄,中西合璧,充分表现了上海文化博采众长、包容兼收的特质。

2007年,徐汇区长桥街道办事处被列为非遗项目“海派黄杨木雕”的保护单位。《雕琢人生》一书是长桥街道携手华东师范大学中国非物质文化遗产保护研究中心共同完成的一部学术成果。在学术团队的协助下,街道不仅完成了各位传承人的口述史访谈采录,回顾了海派黄杨木雕的发展历程,也深度探讨了海派黄杨木雕的艺术风格、创作过程和技艺特点,为海派黄杨木雕当代传承和深度研究提供了丰厚的资料。

活动现场向非遗传承人赠书

活动现场向非遗传承人赠书

书中收录大量多角度的作品照片,让凿痕开口说话,见证“刀尖上的传承”如何跨越时空。同天,《“清和拾遗”黄杨木雕传承人优秀作品展》亮相土山湾博物馆。展出来自陈华明、闻志高、毛关福、常俊杰、姚晨阳、文春桂等黄杨木雕市、区级代表性传承人的30余件精品。“海派风格更注重从现实生活中取材,作品主题现代鲜活,表现市民生活、民俗场景,既保留了黄杨木雕的雅致韵味,又通过夸张、传神的处理手法赋予作品生动的生活情趣和现代审美。”传承人闻志高说,海派黄杨木雕最可贵的艺术风格是“写实与写意融合,贴近生活且富有时代气息”,它的核心技艺是“精细雕镂与整体造型的精准把控”。

“清和拾遗”黄杨木雕传承人优秀作品展

“清和拾遗”黄杨木雕传承人优秀作品展

“非遗传承人的采录工作,是一项为民族存续文化根脉、为城市发展蓄积深层文化动力的战略性工程。”华东师范大学终身教授、国家非遗保护工作评审专家陈勤建介绍,当前国家的非遗保护理念已从早期的“项目抢救”“名录申报”,逐步深化为“整体性保护”和“生活性保护”,“传承人是非遗‘活态’属性的核心载体,采录工作不再仅是收集‘故事’或‘技艺’,而是通过系统性的口述史访谈,全面保存传承人所承载的地方性知识,包括其独特的技艺流程、行业信仰、师徒伦理、物候经验、人生体悟等一整套文化记忆。”

长宏网提示:文章来自网络,不代表本站观点。